海安班|跨越30年的支教接力

又是一年开学季。俗称小凉山的云南省丽江市宁蒗彝族自治县,迎来了20多位背着行囊的海安支教老师。他们从2000多公里之外的江苏省海安市返回,和同学们在校园相聚。

在这个曾经贫穷落后的偏远山区,海安老师是群众心中的“金字招牌”,他们的支教行动则是跨越30年的“宁海之约”——1988年至今,江苏海安的10批、285人次教师接力支教帮扶。

30多年来,海安支教老师克服高原气候、人地两生、语言障碍、生活习惯等困难,累计为宁蒗培养初、高中毕业生2万多名,输送大、中专生1万多名,为小凉山经济社会发展提供强有力的人才和智力支撑,书写着东西部教育帮扶的时代传奇。

33年践行“宁海之约”

文章插图

购机票、做攻略、买新衣服……这几天,19岁的宁蒗宁海民族中学第三届“海安班”学生苏文杰正精心准备9月的开学行程。前不久,他惊喜地收到复旦大学预防医学专业的录取通知书。

宁蒗宁海民族中学第三届“海安班”学生苏文杰展示不久前收到的复旦大学录取通知书(8月25日摄)。新华社采访人员 胡超 摄

苏文杰的家在宁蒗县新营盘乡峰子岩村,父母都是农民,弟弟和妹妹也在读书,在当地政府和社会爱心人士的帮助下,全家已经在去年脱贫。

苏文杰把高考取得优异成绩归功于海安支教老师的精心培养。海安老师、班主任梅德均还自掏腰包奖励他1000元。“海安老师的关怀无微不至,没有他们的培养和关心,我不可能考出好成绩。”苏文杰说。

这段“山海情”的由来,要追溯到30多年前。

宁蒗地处滇西北横断山区,98%的国土面积都是山区,平均海拔2800米。过去的宁蒗区域性、整体性贫困问题突出,教育事业更是起步晚,底子薄。

治贫先治愚。20世纪80年代,宁蒗与海安因木材贸易往来频繁,如何让双方的合作更深一步,两县主官经过一番考察论证后,把目光瞄准教育领域。

1988年4月,宁蒗、海安签署教育合作协议,约定共同创办一所初级中学,取名“宁海中学”。同年8月,海安发挥教育资源丰富、教学实力强的优势,抽调一支包括校长、教导主任和各学科教师在内的33人支教团,来到宁蒗开始首轮支教。

从此,宁蒗、海安率先携手探索的东西部教育帮扶协作,改变了一个个山区孩子的命运。

跟随时代发展的步伐,“宁海之约”不断升级:1993年海安抽调骨干加强宁蒗民族中学高中部,随后的支教就以高中为主,2004年宁蒗民族中学还加挂宁海民族中学牌子;2006年开启“订单式”职业技能培训合作模式,从基础教育拓展到职业教育等领域。

苏文杰所在的“海安班”,是2016年8月宁海两地深化教育合作的新成果。据介绍,这个班由宁蒗县选拔优秀学生,由海安市遴选语、数、英、物等学科优秀教师任教。考上“海安班”,在宁蒗已是一种荣耀。

33年来,海安连续派出10批、285人次支教老师,践行“为海安人民争光、为宁蒗人民造福”宗旨,累计为宁蒗培养初、高中毕业生2万多名,输送大、中专生1万多名,创造了辉煌的教育业绩。

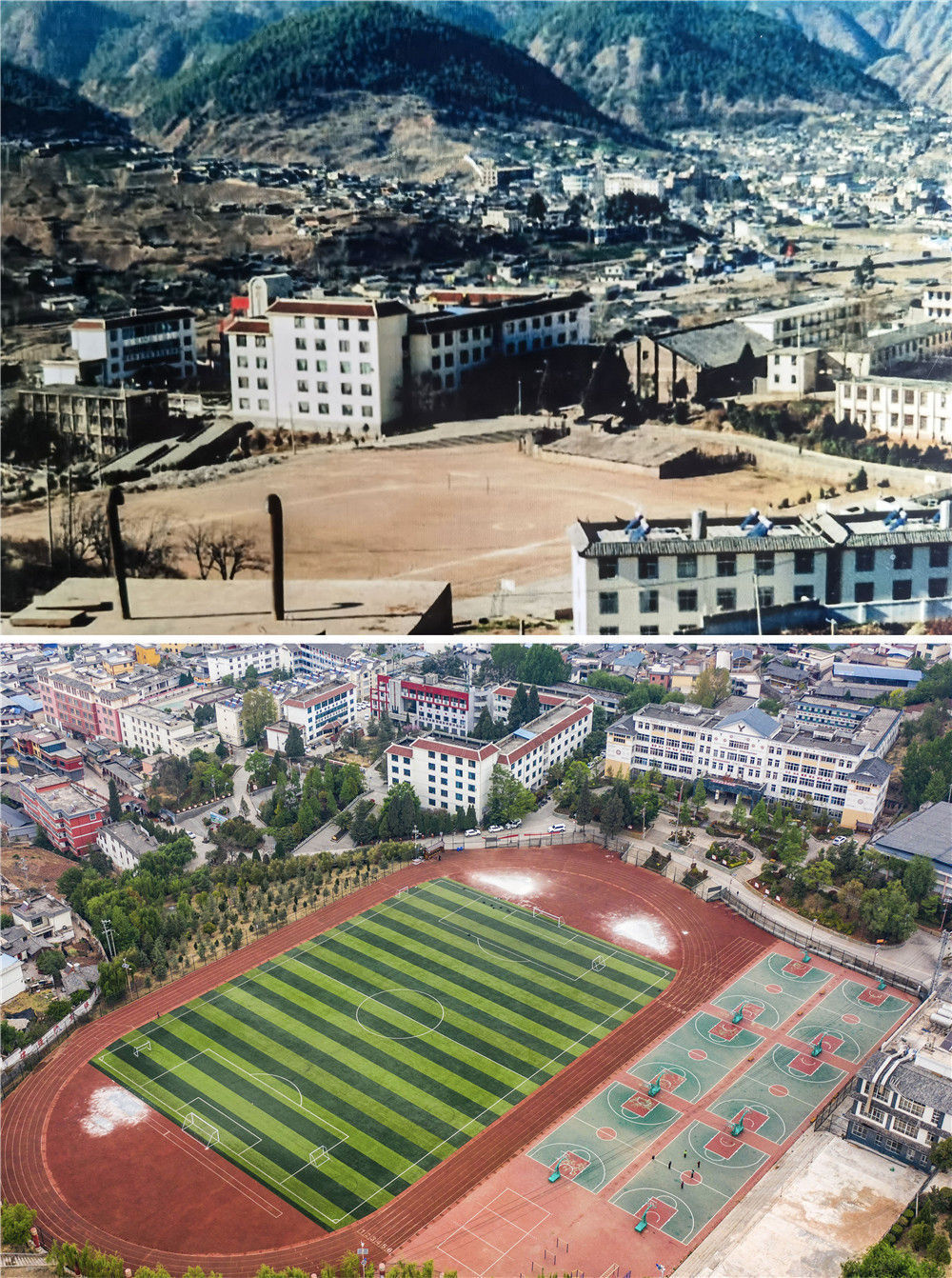

文章插图

拼版照片,上图为:20世纪90年代的宁蒗宁海民族中学一景(资料照片);下图为:2021年4月16日拍摄的宁蒗宁海民族中学一景(无人机照片,新华社采访人员胡超摄) 新华社发

2000多公里外的“海安课堂”

走进位于山腰的宁海民族中学,一块立于2004年的“江苏海安老师支教纪念碑”引人瞩目。在当地群众心中,这是跨越山海、团结进步的一座丰碑。

- 患儿|跨越3000里,甘肃临夏州先心病患儿的“补心”之旅

- 盖秀敏|末班公交车司机突然一脚急刹车,接下来发生暖心一幕

- 老李|从刑侦开始到刑侦结束!“老李”站好最后一班岗

- 郑州|成功换心!跨越500公里,郑州17岁少年的“救命心”挽救武汉小伙生命

- 警营|从警33年,老熊站好最后一班岗

- 晕倒|连续通宵加班宁波80后基层干部走路晕倒

- 疫情|抗疫医务人员子女“日托班”上线,解白衣战士后顾之忧

- 捐赠者|2万斤“爱心菜”跨越1200公里送达西安 捐赠者:尽绵薄之力

- 家庭医生|浙江湖州:“慢病服务”班车巧解就医难

- 小男生们|石家庄市长安联邦幼儿园牛津班举办“迎新年、庆元旦”联欢活动