冯璐|守护同一个称呼——三个家庭的师道传承

新华社银川9月9日电(采访人员艾福梅)“学高为师,身正为范。”好的教师,在对学生言传身教的同时,也潜移默化地影响着自己孩子的就业选择,两代人、三代人甚至几代人坚守讲台、传道授业解惑的故事被传为美谈。

因为从小在父母身上看到了当老师的价值与幸福,长大后徐睿毫不犹豫地选择了“追随”。“我喜欢和孩子们打交道,喜欢带他们遨游知识的海洋。”徐睿说。

他们,是这个职业最好的诠释

徐睿至今记得,小时候,妈妈经常会把印卷子的钢板、油墨带回家,为学生刻印卷子。夜深人静,在昏暗的灯光下,她们三姐妹和妈妈一起干得起劲,有时候试卷印完,已是凌晨。

“爸妈很少在言语中说怎样才是好老师,但他们绞尽脑汁备课、一丝不苟批改作业、严厉又温情地对待学生的情景早已深深烙印在我的脑海中,成为我对教师这个职业最初也是最坚定的认知。”徐睿说。

文章插图

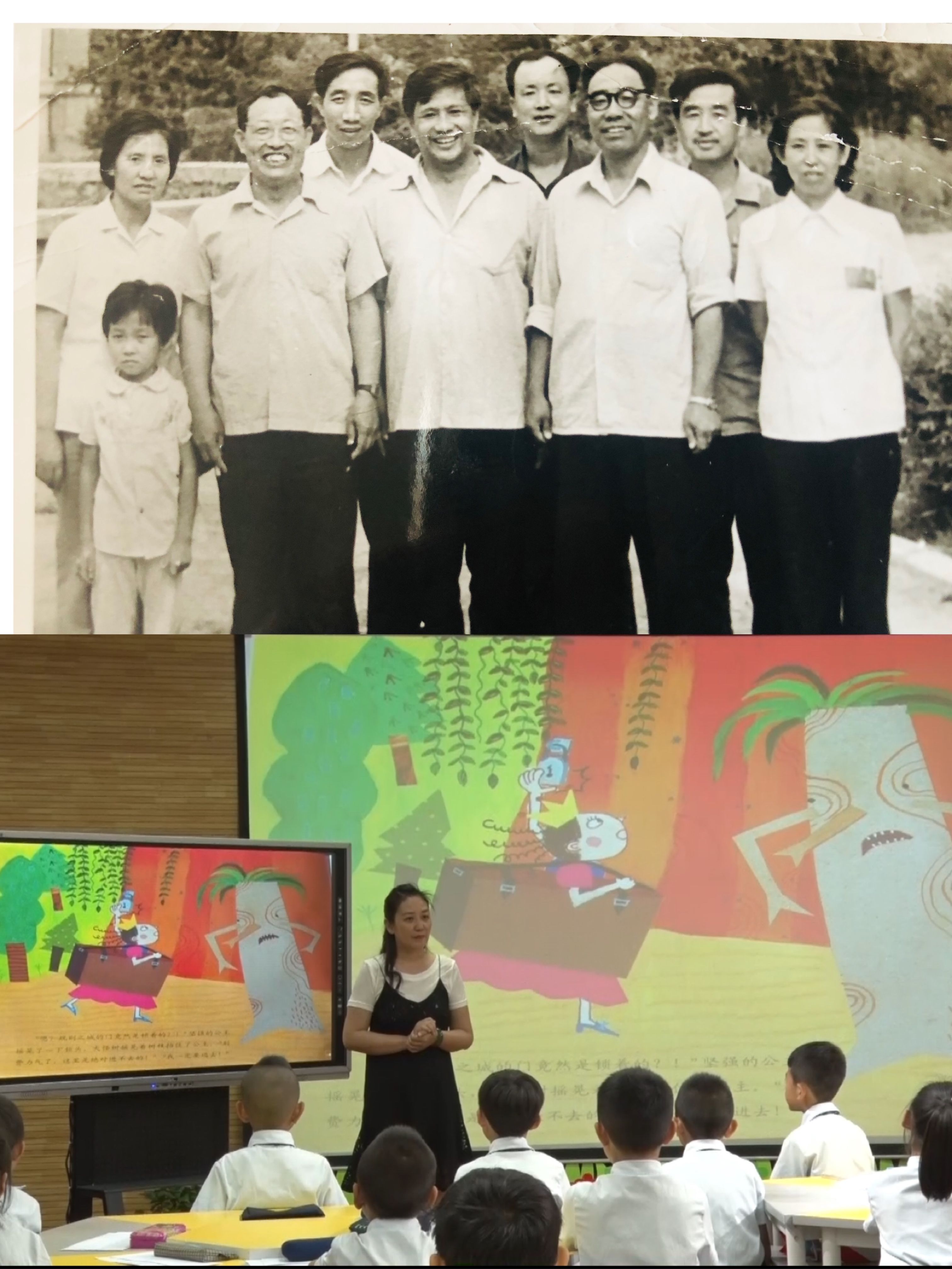

上图为梁桂芝(左一)在学校与其他教师合影;下图为徐睿在给学生上课。(受访者供图)

徐睿的父亲徐光义和母亲梁桂芝都是20世纪六十年代的大学生,分别毕业于北京师范大学历史系和宁夏大学中文系。

“那些年总有人说我北师大毕业就当一名老师太亏了,但我从来不这么觉得。我们夫妻俩都是农村娃,没有党和国家的培养根本就上不了大学,而能够把自己学到的东西教给学生,为国家培养建设人才就是我们最好的回报。”徐光义说。

因为心怀感恩,即使学校地处偏远、条件简陋,徐光义依然全身心投入到教学中,而梁桂芝更是连续13年带高三毕业班。

“妈妈班上以前有一个独自来宁夏上学的外省学生,妈妈怕他孤单,一到周末就叫他到家里来吃饭。那时候我就知道老师不仅要传递知识,还应该这样关爱学生。”徐睿说。

长大后,我就成了你

27岁的冯璐也是在校园里长大。 “我爸中师毕业,除了英语啥都能教,还给班里学生教舞蹈、排节目,小朋友们都很崇拜他,我就特自豪。”

然而,随着爸爸冯学荣成为教务主任、校长,他越来越忙,下班回不了家,吃饭见不着人。“老师这个职业究竟有什么样的魅力,能够让他愿意付出自己全部的精力?当时我不明白,甚至还有点不理解,但从爸爸身上,我感受到了能够从事自己热爱工作的那种快乐。”冯璐说。

两年前,毕业于四川文化艺术学校的冯璐考上了“特岗老师”,来到离家约60公里的宁夏吴忠市利通区复兴学校当音乐教师。

这是一所乡村九年一贯制学校,孩子们多是跟着爷爷奶奶生活,很少进城,更难有机会去接受艺术熏陶。因此,冯璐的课特别受欢迎。“我从小学舞蹈,会更注重在音乐教学中融入舞蹈动作,让孩子们身体随着节奏律动起来,课堂氛围特别轻松。”冯璐说。

在上课之余,这位年轻老师还组织学生参加当地教育部门组织的各种大型比赛。去年,她们凭借原创舞蹈《同行》获得了二等奖。

“她们基本都是零基础,能够自信地上台展示就很不容易,在舞台上我看到孩子们眼睛里发着光。”冯璐说。

文章插图

上图为冯学荣与学生们交流;下图为冯璐正在给学生上音乐课。(受访者供图)

银川市第四中学九年级语文老师文星友经常摩挲爷爷当年教育主任、校长委任状以及“园丁”荣誉勋章,“这是我们家最宝贵的精神财富。”

文星友的祖父文天角新中国成立前就投身教育事业,一生默默耕耘,桃李满天下。她的父亲文必武则于1985年接过教鞭,终身从教。

- 周萍|从青丝到白发 乡贤柏金妹守护最美“夕阳红”

- 基层|【新春走基层】 跋山涉水的“光明守护者”

- 日照|日照网格员李云美:用心守护村民的幸福

- 郑能英:楼栋守护者 热心快肠为邻里|一城好人 | 青和居

- 多样性|浦发银行青岛分行开展“守护生物多样性,我是行动者”志愿者活动

- 临沂市公安局|「我为群众办实事」“警”急救助,守护平安

- 交警|1·10谢谢你的守护!

- 警察蜀黍|元旦小长假守护港航平安,警察蜀黍这样度过

- 被害人|灌云检察:联合救助守护受害未成年人“向阳而生”

- 巡逻|胶州公安:元旦我在岗守护平安不打烊